売れるPOPの作り方(14)もっとも売りたい商品をお客様に選んでもらう方法とは

最終更新日:2023年12月04日

あなたがいちばん売りたい商品をお客様に選ばせるためのテクニック、これをご紹介したいと思います。

人は「真ん中」を選ぶ-松竹梅の法則

あなたがお店に並べている商品、ちゃんとお値段を提示していますか?

「はい!大丈夫です!ひとつひとつに、お買い得な価格を提示していますよ!」と答えた方々は、もしかしたらもうちょっと一工夫が必要なのかもしれません。

さて、今からあなたはお寿司屋さんに入って食事をするとしましょう。最近は回転しているお寿司屋さんばかりなので、なかなかもうこのようなメニューはお目にかかれませんが、そこのお寿司屋さんは回っていないとして、コースメニューを見るとこう書かれています。

●松 10,000円 ●竹 6,000円 ●梅 4,500円

そこは「美味しいお店」と聞いて初めて入ったお寿司屋さんです。あなたはこのメニューからどのコースを選びますか?

このような場合、多くの人は「竹」を選びます。その割合も統計的な調査でわかっていて、おおよそそれは半分。約50%の人がこの「真ん中」のコースを選ぶと言われています。

実はもっと正確にこの比率がわかっていて、その割合は松=30%、竹=50%、梅=20%、つまり、3:5:2の比率となっています。

あなたにも同じような経験がありませんか?

今回はお寿司屋さんの例を出しましたが、提示された価格帯の「真ん中」を選んだという経験を持つ人は、少なからずいるのではないでしょうか。

あの有名なハンバーガーチェーンでも、ポテトのサイズS、M、Lの3種類が用意されていますが、売上比は見事にこの3:5:2の比率になっているらしいです。

同じ商品で価格帯が3つに分かれている場合、人は必ずその3つを比較します。「私は比較せずに買います」という人はかなり少数でしょう。「私はいつも一番高いものを買います」とか「私はいつも一番安いものを買います」というのも、実は正確には他の商品と「比較」して決めているとも言えます。

これは、心理学では「極端の回避性」と呼ばれるもので、この性質は決して私たち日本人特有のものではありません。海の向こうでは、主人公の女の子、ゴルディロックスがちょうどいい加減のものを選択していくという童話の話から、同様の現象を「ゴルディロックス効果」なんて呼んでいます。洋の東西を問わず、人間心理に共通な部分は多いですね。

ではなぜこうなるのでしょう?振り返るともっともな理由が浮かび上がってきます。

まず、最も高い商品に対しては「一番高いものはちょっと贅沢かも。それにもしそんなに美味しくなかったら損をした気分になる」という警戒心理が働いて、敬遠しがちです。

また、最も安い商品に対しては「一番安いものは品質の点で問題があるのでは?それに一番安いものを選んだ私はケチだと思われないだろうか?」という、これもまた敬遠する心理が働き・・・

そのために、選択肢の中で「真ん中」を選ぶという行動に結局は行き着きます。

商品の陳列に応用する

この心理を知っていれば、あなたの売りたい商品の周辺にどんな商品を並べたらよいのかが見えてきますよね?

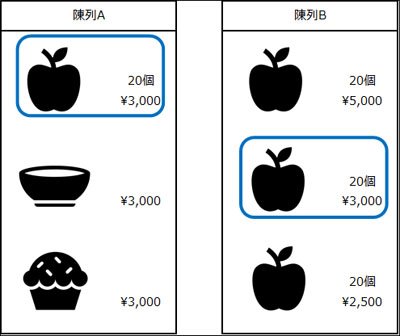

もしあなたが「ある3,000円の商品」を最も売りたいのであれば、下図のAの並べ方(陳列)よりもBの並べ方(陳列)のほうが良いということがわかります。

3つの商品を並べる時のコツは、真ん中の価格を真ん中に、最も高い価格の商品は一番上に、最も価格の低い商品は一番下に置くようにしてください。そして真ん中の価格と高い価格との差よりも、低い価格との差を少なくしておきます。

「もうちょっとの出費で真ん中の商品が手に入る」という状況を意識的に作ることで、松竹梅の法則はよりその精度が高まります。

また、人は、上にあるものは「高くて手が届きにくい」、下にあるものは「手は届くけど安いモノ」、そして「目の前にあるもの(棚割り、棚の作り方ではゴールデンゾーンとも呼ばれています)は手が出しやすいもの」という心理が働いています。

そして・・・ここでダメ押しです。

このBの陳列の真ん中の商品に「一番人気」などのPOPを掲げれば??

さらに売上が増すことは間違いありません!

最後に補足です。

この「松竹梅の法則」はあくまで「3つの価格帯がある」というのが大原則です。仮に「うちの商品にはそんな高価なものはないから、安いものと普通のものとの2つで売ります」ということになれば、多くのお客様は安い方を選びます。この場合は約70%の人が安い方を選ぶと言われています。

価格帯は「松竹梅」。決して「竹梅」ではありません。覚えておいてくださいね!

執筆者情報

橘高総合広告研究所 代表 橘高唯史(中小企業診断士・フリーライター)大手百貨店系通信販売カタログのディレクター業務に20年携わり、そこで培った「売れる理由」を体系化して2017年にコンサルタントとして独立。現在は公的機関の経営相談員やセミナー講師を務める一方、ライターとして執筆活動も行なっている。

プロフィールを見る >