エンディングノートとは?書き方や内容のポイント解説とテンプレート紹介

最終更新日:2025年02月05日

- エンディングノートとは

- エンディングノートを作成するメリット

- エンディングノートを書くタイミング

- エンディングノートの書き方

- 自分の基本情報

- 医療・介護情報

- 財産目録

- デジタルサービスアカウント・契約情報

- 葬儀・墓・埋葬についての希望

- もしもの時の連絡先

- 相続・遺言書について

- エンディングノートのテンプレート

- エンディングノートの保管方法と家族への伝え方

- 保管場所

- 家族との情報共有

- まとめ

エンディングノートとは

エンディングノートとは、自分が亡くなったとき、あるいは認知症などで意思伝達や判断が困難になった場合に備えて、家族に必要な情報や希望を書き残すためのノートです。「終活」という言葉がメディアでも頻繁に取り上げられたことをきっかけに、エンディングノートにも注目が集まりました。本屋やネット通販でも、エンディングノートに関する書籍が多く販売されています。

エンディングノートは決められた形式で書く必要はなく、記載する内容も本人の自由です。一般的には、家族に対する感謝の気持ちや、葬儀やお墓のこと、資産に関することなどを記載します。

ただし、遺言書とは違い、法的な効力はありません。そのため、相続に関する希望を記載しても、それを強制させることはできない点に注意が必要です。

記載する内容に応じて、エンディングノートと遺言書を使い分けることをおすすめします。

エンディングノートを作成するメリット

エンディングノートを作成する主なメリットは、自身の終活をスムーズに進められることと、家族の負担を軽減できることです。

終活はやるべきことが多く、何から手を付ければいいのかわからないという方も少なくありません。

エンディングノートを作成することで、自分の希望や必要な手続きなどを整理でき、終活を計画的に進められるようになります。やるべきことや必要な準備をリストアップしておき、優先順位をつけながら終活を進めるのがよいでしょう。

また、いざというときの希望を書いておくことで、家族が本人の意思を尊重した選択を取れるようになります。たとえば、終末期は自宅でのケアを希望するのか、葬儀はどのような形式でおこなうのか、などを記載していれば、家族が迷わずに判断できます。大切な書類の保管場所やパスワード情報なども記載しておくことで、自分が亡くなった後の手続きにかかる家族の負担も軽減できます。

エンディングノートを書くタイミング

エンディングノートを書くタイミングに明確な決まりはありません。年齢の節目やライフスタイルの変化をきっかけに書き始める方も多いです。例としては、会社を定年退職したとき、大きな病気を経験したとき、などが挙げられます。

必ずしも高齢になってから書き始める必要はなく、思い立ったときに少しずつ書き進めてもよいでしょう。タイミングはあまり気にせず、自分の考えや家族に伝えることを整理したいと感じたときに、気軽に書き始めてみるのがおすすめです。

エンディングノートの書き方

エンディングノートの書き方は自由です。何を書いても問題ありません。しかし、次のような事項を記載しておくことで、家族にとっても助けとなる、より充実した内容になります。

- 自分の基本情報

- 医療・介護情報

- 財産目録

- デジタルサービスアカウント・契約情報

- 葬儀・墓・埋葬についての希望

- もしもの時の連絡先

- 相続・遺言書について

また、エンディングノートに記載した内容は定期的に見直し、必要に応じて更新していくことが重要です。

自分の基本情報

自分の基本的な情報を記載しておくことで、死後に必要な手続きをスムーズに進められます。以下のような個人情報を書いておくとよいでしょう。

- 氏名

- 生年月日

- 住所や本籍地

- 家族構成や親族

- 学歴や職歴、資格

- マイナンバーや運転免許証番号 など

上記のような基本的な情報だけでなく、自分の価値観や自伝のようなものを書いても問題ありません。自分の人となりに関することも書いてあれば、家族が思い出を振り返る際にも役に立ち、心温まる貴重な資料となります。

医療・介護情報

医療や介護に関する情報は、緊急時や介護が必要になった場面で役に立ちます。医療、介護に関する以下のような情報を記載しておくとよいでしょう。

- 血液型

- 持病やアレルギー

- 健康保険証の番号

- かかりつけ医、通院歴、常備薬

- 介護の希望や介護費用に関すること

- 延命措置や終末医療の希望 など

自分がどのような治療や介護を望むのかを明確に記載しておくことで、家族が迷わずに判断できるようになります。また、信頼している医療機関や担当医がいる場合は、具体的な連絡先や施設の名前を記載しておくと、いざというときにスムーズな治療が受けられます。

医療や介護にかかる費用は高額になるケースもあるため、家族の経済的な負担も考慮したうえで、準備しているお金や保険があればしっかりと記載しておきましょう。

財産目録

財産目録とは、自分が所有する財産や負債の状況を明らかにするものです。今の資産を正確に把握することで、相続でどのように分配するかということや、生前贈与などを考える際にも役立ちます。以下のような財産を洗い出し、可能な限り正確に記載しておきましょう。

- 預貯金や口座情報

- クレジットカード

- 保有している株式や金融資産

- 土地や持ち家などの不動産

- 加入している保険や年金

- 借金やローンなどの負債

- 貴金属や自動車などの動産 など

財産に関する重要書類の保管場所なども記載しておくと、探す手間を省くことができるので必要な手続きの際に便利です。また、財産の状況は常に変化するため、定期的に見直して更新することが大切です。

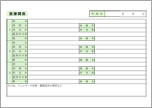

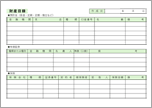

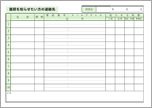

財産目録テンプレート

デジタルサービスアカウント・契約情報

近年では、デジタルサービスに関する情報も記載しておくことが重要です。以下の項目を記載しておくと、家族が管理や解約をしやすくなります。

- スマホやPCのログイン情報

- 登録しているSNSアカウント

- サブスクサービスの契約状況

- 写真や動画データの保管場所 など

特にサブスクサービスなどは、契約者が亡くなった場合でも自動で解約されるわけではありません。遺族が事業者に対して必要な書類を提出し、解約の手続きを進める必要があります。あまり利用していないデジタルサービスなどは、家族の負担を減らすためにも、事前に解約をしておきましょう。

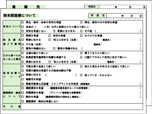

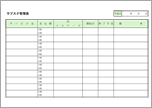

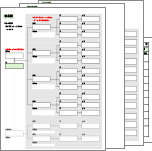

デジタルサービスアカウント・パスワード管理用テンプレート

葬儀・墓・埋葬についての希望

葬儀やお墓、埋葬の方法などの希望を記載しておくことで、家族の負担を減らし、自分の意思を尊重した対応ができるようになります。以下のような内容について、なるべく具体的に書いておきましょう。

- 希望する葬儀の形式や規模

- 希望する葬儀社(積立金がある場合はその情報も)

- お墓の場所や墓石に彫る文字

- 希望の埋葬方法(火葬や土葬、樹木葬など)

- 葬儀費用について など

葬儀やお墓、埋葬の希望については、家族とも事前に話し合い、あらかじめ決めておくとよいでしょう。また、特別な希望がなく、具体的な指示を出すのが難しい場合は、「家族が思う形でやってくれればいい」と書き残すことで、家族に気を遣わせずに済みます。

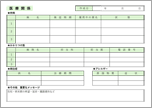

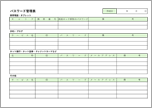

葬儀・埋葬・お墓に関する希望を伝えるエンディングノート・テンプレート

もしもの時の連絡先

万が一の際に連絡が必要な人の連絡先も記載しておきます。もしもの時の連絡先を記載しておくことで、大切な人への連絡漏れを防ぎ、意図しないトラブルや後々の不和を避けることができます。

- 親族の名前、住所、連絡先

- 友人、知人の連絡先

- 職場の連絡先 など

連絡先を記載する際は、電話番号やメールアドレス、その人との関係性、優先順位なども書いておくと、家族が速やかに対応できます。

相続の手続きや葬儀の案内を送る場合などにも、連絡先は必要です。

また、連絡先は変わる可能性もあるため、定期的に見直し、古い情報は都度更新しておくとよいでしょう。

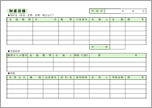

もしもの時の連絡先をまとめたテンプレート

相続・遺言書について

遺言書の有無や保管場所についてもエンディングノートに記載しておきましょう。エンディングノートに相続の希望を書くことも可能ですが、法的な効力はありません。そのため、遺産の相続に関することは遺言書に残す必要があります。

なお、遺言書も民法の規定に従って書かなければ、法的な効力が認められない可能性があります。自分が亡くなった後、親族同士で相続トラブルにならないように、法的効力を持った遺言書を作成しておくことが重要です。

遺言書は、法務局に保管を申請することも可能です。法務局で保管することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクがなくなります。自分ひとりで遺言書を作成するのが不安な方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、アドバイスを受けながら作成を進めるとよいでしょう。

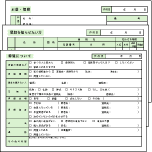

遺言書・相続に関するテンプレート

エンディングノートのテンプレート

エンディングノートは本屋や100円ショップでも販売されています。エンディングノート専用のものであれば、あらかじめ書くべき項目などが整理されているため、何を書くか迷わずに作成を進められるでしょう。

しかし、エンディングノートに記載した内容は、後で修正が必要になるケースも多いです。そのため、購入したノートを使う場合でも、鉛筆や消せるボールペンで記入したり、別紙を挟んで補足情報を書き足したりする工夫が必要です。

最近では、WEBやアプリなどのデジタル形式でエンディングノートを作成する方法もあります。デジタル形式であれば更新や修正が容易にできますし、普段は家族に見られる心配も少なくなります。

テンプレートBANKでも、エンディングノートに関するテンプレートを複数ご用意しています。パスワード管理表や財産目録など、自分に必要なテンプレートのみをダウンロードすることも可能です。無料会員登録のみで利用できるため、エンディングノートをこれから作成する方は、ぜひご活用ください。

エンディングノート のテンプレート一覧へ

エンディングノートは、終活の一環として、いざというとき家族など周囲の人々が困らないように、財産目録や持病やかかりつけ医、葬儀の希望などの情報を記録するためのノートです。

記録する情報別にフォーマット(Excel)をご用意しましたので、必要に応じてダウンロードしてご利用ください。

フォーマットのみ印刷して手書きしても、Excelで入力してから印刷またはPDF保存してもOKです。また、項目など自由にカスタマイズすることもできます。

年1回など期間を決めて最新情報に更新して、ご家族などと共有してください。

ダウンロード無料です。

エンディングノートの保管方法と家族への伝え方

エンディングノートには、個人情報やプライバシーに関する重要な情報が多く記載されているため、保管場所や家族への伝え方には慎重な配慮が必要です。

保管場所

エンディングノートには自分の情報だけではなく、家族や知人の情報まで含まれていることがあります。また、さまざまなログイン情報や資産状況まで確認できるため、保管場所は慎重に決めるべきです。以下の条件を満たしている保管場所が最適です。

- 盗難のリスクが低く安全性を確保できる

- 万が一の際に家族が見つけやすい

代表的な保管場所としては、鍵が付いている机の引き出しや自宅の金庫などです。銀行の貸金庫などに預けてしまうと、万が一の際に取り出すのが難しくなるため、あまりおすすめはできません。

家族との情報共有

エンディングノートの保管場所を決めたら、信頼できる家族や親族に保管場所を伝えておきます。ただし、保管場所を伝える人数を増やすと、悪用されるリスクも高くなるため、伝える人は必要最低限に留めましょう。

家族にエンディングノートの存在を伝える際は、自分の意図や希望も共有しておくことで、相互理解が深まり、不要なトラブルも避けやすくなります。

まとめ

エンディングノートは、必要な情報を書き残すだけでなく、家族や大切な人に自分の想いを伝える大切なノートです。遺言書とは違い、書く内容も形式も自由です。自分の人生を振り返り、これまでに体験したことや親友へのメッセージを記載しても問題ありません。

しかし、自分が亡くなった後、家族が困らないように必要な情報も書き残しておきましょう。何を書くべきか悩んだ場合は、エンディングノート専用のノートを購入するか、WEBで無料テンプレートをダウンロードするのがおすすめです。あらかじめ項目が整理されているため、スムーズに作成を進められます。