8月のお盆休みには実家に帰るという方も多いと思います。子供の頃は楽しいイベントだったかもしれませんが、結婚するとそうもいきません。特に結婚相手の実家に伺うとなれば、あれこれ気を使います。お盆にはどんな準備は行事があるのか、お供えはどうするのか、のし紙にはどう書けばよいのか・・・などなど。

核家族化が進んだことで、古くからのしきたりやマナーを教えてもらえることも少なくなりました。しかし、大人として身につけておかなければならない、最低限のマナーは覚えておきましょう。

無料で6,000以上の

テンプレートをDLするなら!

>会員の方はこちらからログイン

お盆はいつからいつまで?時期と先祖の供養について

お盆はもともと旧暦の7月13日から16日に行われる先祖供養の仏教儀式で、日本を代表する風習となっています。期間は地方によって様々ですが、関東では7月、関西など多くの地方では月遅れの8月に行われます。今では8月13日から15日、もしくは16日をお盆としているところが多いようです。

お盆の行事としては、盆迎えとなる13日の朝に、盆棚(精霊棚)を作り、先祖の乗り物となる野菜の馬や牛を頭を家の中へ向けて供えます。そして、できれば午前中のうちにお墓参りをすませておくといいでしょう。

昔は、門や玄関前で迎え火を焚いたものですが、最近は住宅事情から、ロウソクや門灯を迎え火としている家庭が多くなっています。盆棚には、線香と盆提灯も欠かさず灯し、精進料理と水を供えます。家族も精進料理を食べるのが習慣でしたが、最近ではあまりこだわらなくなったようです。その他の供え物はそうめんや季節の野菜、果物、白玉団子などです。

お盆のお供えとのし紙の書き方

先祖の供養のためのお盆ですが、自分の実家ならともかく、配偶者の実家となると、それなりのマナーをわきまえておく必要があるでしょう。とくに新盆(初盆)に招かれたときは、お供えか供物料を持参するようにしましょう。

お供えは、線香、生花、果物、干菓子、故人の好物などが一般的です。また、供物料として現金を包む場合もあります。御供物料は、新盆(初盆)の場合ですが、10,000~30,000円と幅があります。あらかじめご家族に確認したり、親族同士で相談するのがよいでしょう。

お供え用ののし紙(掛け紙)は黒白・黄白の結び切り

お供え物にのし紙をかける場合、水引は黒白結び切り、地方によっては黄白結び切り、表書きは「御供」とします。主に関東は黒白、関西は黄白が多いようです。使う色が違うからといってマナー違反になることはありませんが、両親や年長者に確認しておくとよいでしょう。

のし紙のテンプレート紹介

葬儀や法事・法要のお供え・お返しに適した、黒白結び切りののし紙テンプレートです。

結び切りは、一度きりで繰り返すことがないようにという意味が込められた結び方です。弔事用のため、おめでたい縁起物であるのしは付いていません。

Word形式・Webアプリ版(PC・スマホ対応)で表書きや贈り主名を自由に入力でき、A4・B5・B4サイズから選んで印刷可能です。

<よくある質問>

Q. どのような場面で使えますか?A. 葬儀や法事・法要のお供え、香典返し、お礼など弔事全般に使えます。

Q. 表書きを入れられますか?A. はい。Word・Webアプリで自由に入力できます。印刷後に手書きも可能です。

表書き入りテンプレートもご用意していますのでそちらもご利用ください。

Q. 水引が結び切りなのはなぜですか?A. 結び切りは一旦結ぶと解けないことから、「一度きりで繰り返したくないこと」の場面で用いられます。そのため、葬儀のお供えやお返しに適しています。

黄白結び切り水引のテンプレートです。葬儀や法要のお供え・お返しに。表書きは自由にご記入ください。

ところで、お供え物などの贈答品にはのし紙をかける習慣がありますが、そもそもそれがどういう意味をもつものなのかは、あまり知られていません。

昔から贈答品やお金をそのまま手渡すのは不作法とされ、白い和紙に包んで渡していました。その包み方を折形(おりがた)といい、日本の礼法の一つで、包むものによって、様々な折り方があったそうです。

折形で包んだとき、ものによっては束ねたり結んだりする必要があり、そこで使われたひもが「水引」です。和紙で作ったこよりを糊水を引いて乾かし、5本の細いこよりをつないで1本にして大切な贈り物を飾りました。

また、日本には、「魂を結び入れる」という「結び」の信仰があり、水引を結んで贈られたものは単なる贈答品ではなく、魂が宿っているという意味が込められていたようです。

ところで、お祝い用ののし紙には、水引の蝶結びのやや右上に「のし」が付いています。ところが、葬儀や法事、お盆などのお供えに使うのし紙には「のし」がありません。水引の結び方も違います。よって、本当は「のし紙」ではなく「掛け紙」というのが正式です。

のしを付けないことには意味があるのですが、詳しくは「お祝いに・内祝いに のし紙のマナー」に解説がありますのでご参照ください。

「のし紙」の表書きと名前の書き方

のし紙の表書きは、水引の上部中央に大きめの文字で書きます。お盆のお供えなら、「御供」「御供物」です。

贈り主の名は、水引の下に、表書きよりも小さく、フルネームで書きます。

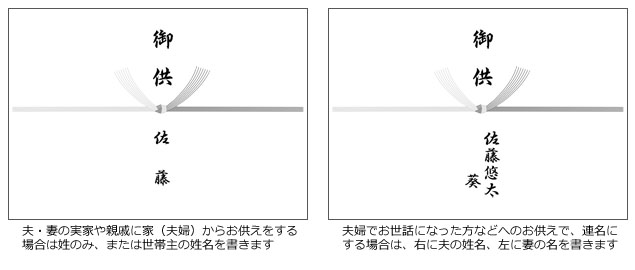

夫婦でという場合は姓のみを書けばよいですが、親戚で同じ姓の方が多い場合は、世帯主(夫)のフルネームを書きます。連名で書く場合は、夫はフルネームで、妻は名前だけを、夫の名前の左側に書きます。

なお、2~3名で贈る場合は、年長順、もしくは五十音順に右から左へ書きます。それ以上の人数となる場合は代表者の名前を中央に書き、その左側に「外一同」、職場の仲間で贈る場合は「総務部一同」「有志一同」などとします。

なお、これらは毛筆で書くのが正式ですが、最近は筆ペンを用いることも多くなっています。または、毛筆フォントで印字することもあります。ただ、ボールペンや万年筆で書くのはNGです。それから、弔事では薄墨を用いますが、お盆のお供えなどでは、必ずしも薄墨を用いる必要はありません。

内のしと外のし

のし紙のかけ方には、品物の箱に直接かける「内のし」と、包装紙で包んだ上からかける「外のし」があります。

どちらにするかはケースバイケースですが、お盆のお供えなどの場合、複数の方がお持ちになることも多いですから、誰からのものかがわかるように外のしにするのがおすすめです。

無料で利用できるのし紙テンプレート

お供え物を百貨店などで購入すればのし紙をかけてくれますが、ご自分で用意される場合は、のし紙テンプレートが便利です。B4、A4、B5サイズの白紙さえあれば、すぐにのし紙が印刷できます。

表書きと水引だけ印刷して贈り主のお名前は手書きすることもできますし、自筆の字に自信のない方は、ワードで入力することもできます。また、表書き無しのテンプレートを使って、文字はすべて手書きする方法もあります。

水引は黒白、黄白がありますので、地域や家のしきたりに合わせてお選びください。

のし紙のテンプレート紹介

「黒白結び切り/表書き:御供」ののし紙テンプレートです。

葬儀や法事・法要でのお供えに用います。

結び切りは、一度きりで繰り返すことがないようにという意味が込められた結び方です。

Word形式・Webアプリ版(PC・スマホ対応)で贈り主名を自由に入力でき、A4・B5・B4サイズから選んで印刷可能です。

<よくある質問>

Q. どのような場面で使えますか?A. 「御供」は、葬儀や法事・お墓参りでお花や菓子など、供える品物に使う表書きです。弔事専用で、お祝い事には使いません。

Q. 「御供」の読み方は「おそなえ」と「ごくう」どちらですか?A. 一般的には「おそなえ」と読みます。仏前やお墓に供えるお花やお菓子などを指す言葉です。仏教の儀式などでは「ごくう」と読むこともありますが、日常的には「おそなえ」で問題ありません。

のし紙のテンプレート紹介

葬儀や法事・法要のお供え・お返しに適した、黒白結び切りののし紙テンプレートです。

結び切りは、一度きりで繰り返すことがないようにという意味が込められた結び方です。弔事用のため、おめでたい縁起物であるのしは付いていません。

Word形式・Webアプリ版(PC・スマホ対応)で表書きや贈り主名を自由に入力でき、A4・B5・B4サイズから選んで印刷可能です。

<よくある質問>

Q. どのような場面で使えますか?A. 葬儀や法事・法要のお供え、香典返し、お礼など弔事全般に使えます。

Q. 表書きを入れられますか?A. はい。Word・Webアプリで自由に入力できます。印刷後に手書きも可能です。

表書き入りテンプレートもご用意していますのでそちらもご利用ください。

Q. 水引が結び切りなのはなぜですか?A. 結び切りは一旦結ぶと解けないことから、「一度きりで繰り返したくないこと」の場面で用いられます。そのため、葬儀のお供えやお返しに適しています。

黄白結び切り水引のテンプレートです。葬儀や法要のお供え・お返しに。表書きは自由にご記入ください。

また、蓮の絵を添えたデザインのし紙もあります。

お供えの品の掛け紙に少し色合いを添えたいときにいかがでしょうか。

のし紙のテンプレート紹介

「黒白結び切り/表書き:御供」ののし紙テンプレートです。

黄色の蓮の絵柄入り。

仏式の葬儀や法事・法要でのお供えに用いられます。

結び切りは、一度きりで繰り返すことがないようにという意味が込められた結び方です。

Word形式・Webアプリ版(PC・スマホ対応)で贈り主名を自由に入力でき、A4・B5・B4サイズから選んで印刷可能です。

<よくある質問>

Q. どのような場面で使えますか?A. 水引が黒白結び切りで黄色の蓮の花が描かれ、表書きが「御供」ののし紙は、仏式の葬儀や法事・法要、お盆のお供えに使えます。神式やキリスト教では用いません。

Q. 蓮の絵柄の意味は?A. 蓮は仏教で清らかさと悟りの象徴。泥中から咲く姿に冥福祈念の意味が込められており、仏式の葬儀・法事・法要ののし紙にふさわしい意匠です。

のし紙のテンプレート紹介

のし紙テンプレートなら、贈答品を扱う商店主の方も、お客様に依頼された場合にすぐ対応できますので、ぜひご利用ください。

■参考図書

日本の作法としきたり・近藤珠實著/PHP研究所

冠婚葬祭実用大辞典/主婦の友社

冠婚葬祭のすべて/神宮館

関連記事

結婚、出産、入学などのお祝いや内祝い(返礼)、葬儀や法事のお供え、お中元・お歳暮などを贈るとき、贈答品にはのし紙をかける習慣があります。

のし紙にはいくつか種類がありますが、大まかにいえば、一般的なお祝いには「紅白蝶結び」、結婚のお祝いには「紅白結び切り・水引10本」を用い、葬儀や法事の際のお供えには「黒白結び切り」または「黄白結び切り」を用います。

のし紙には、「御祝」「御供」といった贈り物の目的をあらわす表書きと、誰から贈られたものかがわかるよう、贈り主の名前を書き入れます。

Word(ワード) 形式のテンプレートは無料でダウンロードしていただけます。